「癌症治療新利器」:器官晶片可預測化療成效,幫病人找到最適合的療法

科技產業資訊室(iKnow) - 黃松勳 發表於 2025年9月11日

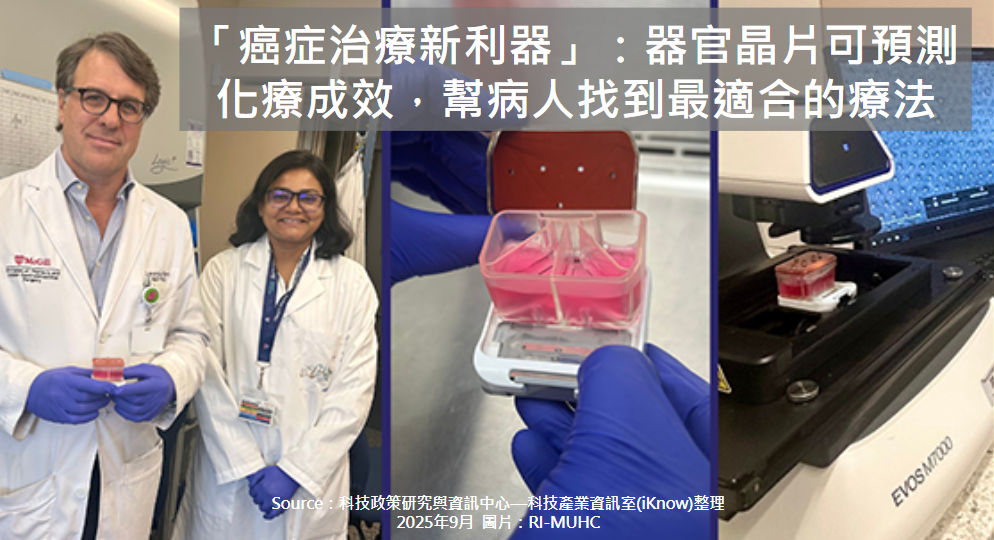

圖、「癌症治療新利器」:器官晶片可預測化療成效,幫病人找到最適合的療法

面對癌症,最讓人無力的往往不是治療過程辛苦,而是努力接受化療後,結果卻發現療效不彰。加拿大麥基爾大學(McGill University)與哈佛大學(Harvard University)的研究團隊,最近研發出一種「病人專屬器官晶片」,能在兩週內預測病人是否會對化療藥物產生反應。這項突破有望幫助醫師在治療前就找到最適合的療法,避免病人承受不必要的副作用。

這種晶片其實就像是一個「迷你病人體外分身」。研究人員先從病人的腫瘤切片中培養出「類器官」,再與腫瘤周圍的支持細胞一起放進只有隨身碟大小的晶片裡。由於晶片內有特殊微流體管道,能模擬血液流動與腫瘤環境,因此可以真實地重現癌細胞在人體內的行為。

研究團隊將臨床常用的化療藥物注入晶片,模擬病人實際接受治療的劑量與時間。實驗中,晶片能在短短十二天內,準確預測八名病人中誰對化療有效、誰無效,結果與病人後續的手術病理報告及存活情況完全吻合。

換句話說,這塊晶片不僅能「長得像腫瘤」,還能「表現得跟病人腫瘤一模一樣」。它甚至保留了病人腫瘤裡的基因變化,例如最常見的TP53與SMAD4突變。這使得晶片能成為可信度極高的「癌症縮影」。

過去醫學界也嘗試利用「類器官」來測試藥物,但由於缺乏腫瘤周邊的支持細胞和血流環境,往往無法完全反映病人真實的治療反應。如今,結合器官晶片與類器官的雙重優勢,讓這項新技術更貼近臨床實況。

未來應用前景十分廣闊。這項技術可以幫助醫師事先篩選,判斷某位病人是否適合化療,避免「白挨針」;也能成為新藥開發的實驗平台,協助研發更精準的標靶藥物或免疫療法。甚至透過檢測晶片中釋放的生物標記物,還能監測藥效與追蹤病情。

研究團隊計畫在未來一年內展開臨床試驗,並嘗試將技術推廣到胃癌、肺癌與其他癌症領域。如果順利,這將是醫學界邁向「個人化癌症治療」的重要一步。

不過,目前晶片仍有一些限制,例如一次無法處理大量樣本,速度上不及高通量檢測。但科學家認為,可以先用高通量方法快速篩選,再用晶片做精準驗證,雙管齊下,才能兼顧效率與準確性。

整體來說,這種病人專屬的「器官晶片」不只是實驗室的高科技玩具,而可能成為未來醫院裡的日常工具。它能幫助醫師在治療前就看清「哪條路值得走」,讓病人更安心、更有效地與癌症對抗。(885字;圖1)

產業與醫療並重的科技政策推動建議

器官晶片的出現,正好反映了精準醫療與新興科技融合的巨大潛力。對政策制定者而言,這不僅是一項科研突破,更是國家科技戰略與醫療體系升級的重要契機。從產業角度來看,政府可將「器官晶片與類器官技術」納入生醫科技重點發展領域,推動跨領域整合,涵蓋微流體工程、細胞生物學、半導體製程與人工智慧分析。透過政策引導與研發補助,協助新創與大型醫材廠建立國際競爭力,並結合臨床需求,打造完整的創新生態系。

在醫療體系面向,政策應支持器官晶片的臨床試驗與驗證機制,並提前建立相關的法規框架,確保技術導入過程中兼顧安全、倫理與隱私。進一步而言,若能與健保制度結合,將病人專屬晶片納入治療規劃工具,便能有效減少「無效醫療」,降低資源浪費,同時提升病人療效與生存率。這樣的政策設計,既能推動個人化治療成為常態,也能帶動醫療費用結構的長期優化。

因此,器官晶片不應僅被視為實驗室的新興技術,而是連結「科技創新」與「醫療改革」的核心支點。唯有同時兼顧產業發展與公共醫療價值,並透過政策支持形成跨領域合作網絡,才能讓這項突破真正轉化為社會福祉與國家競爭力的雙重成果。

參考資料:

McGill researchers working on organ chip that predicts cancer treatment. CityNews Everywhere, 2025/09/09

An organ chip that predicts the response to chemotherapy. MUHC, 2025/09/09

Patient-derived esophageal adenocarcinoma organ chip: a physiologically relevant platform for functional precision oncology. Journal of Translational Medicine, 2025/05/23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【聲明】

1.科技產業資訊室刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多訊息,也不構成任何投資建議。

2.著作權所有,非經本網站書面授權同意不得將本文以任何形式修改、複製、儲存、傳播或轉載,本中心保留一切法律追訴權利。

|