塑膠微粒污染:創新清理技術

科技產業資訊室(iKnow) - 廖雅韻 發表於 2025年3月28日

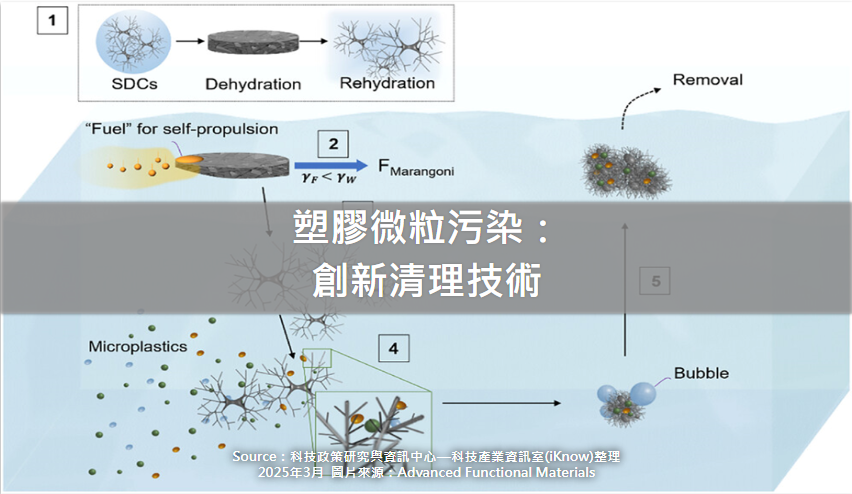

圖、塑膠微粒污染:創新清理技術

隨著全球合成塑膠的大量生產和使用,導致海洋和淡水系統中大量塑膠廢棄物累積,合成塑膠在紫外線、氧化反應、水鹽度及波浪等因素的作用下,會加速分解形成塑膠微粒(Microplastics, MPs)(直徑0.1 µm to 5 mm)和奈米塑膠微粒(Nanoplastics)(直徑<0.1 µm),這些MPs廣泛存在於海洋、河流、湖泊及污水中,並對水域生態系統和人體健康構成嚴重威脅。

目前,傳統的水處理方法如過濾和離心等,並不適合大範圍清除MPs,且成本高效率低,這些挑戰促使研發更多創新解決方案與技術,如自動微型馬達(Self-propelled micromotors),但許多微型馬達仰賴化學燃料(如H2O2和N2H4),因此不適合在開放水域中使用。

近期,北卡羅來納州立大學(North Carolina State University)研究團隊開發新型MPs清理技術與系統化過程,研究成果發表於Advanced Functional Materials期刊,該技術能在大量水體中自動分散並捕捉MPs,透過軟樹枝狀膠體(Soft dendritic colloids, SDCs)設計的自分散微清潔劑(Self-dispersing microcleaners)方法,SDCs本身具有獨特的分層纖維狀結構(Hierarchical fibrillar structure),能夠透過凡得瓦力(van der Waals force)有效吸附MPs顆粒,這些SDCs被聚集成較大的超顆粒,並透過由少量有機植物油驅動的表面張力效應(Marangoni effect),使能夠在水面上進行自我推動(Self-propulsion)並擴大其分散範圍。系統化過程是將SDCs微清潔劑嵌入到一個更大的過程循環中,包括自分散、推動、再水合(Rehydration)和漂浮的循環過程使SDCs能有效捕捉沉降的MPs,並透過鎂水解反應(Magnesium hydrolysis)產生垂直氣泡推進,將SDC-MPs 聚集在表面上進行回收,從而設計出了一套系統化的收集過程。此外,SDCs主要材料為幾丁聚醣(Chitosan),來自貝類廢棄物和甲殼動物外骨骼的天然材料,具有高度的生物可分解性和環保等特性,無論是在製造過程中還是使用後,都不會對環境造成二次污染。

儘管該技術在規模化生產方面仍面臨挑戰,但它為去除水中MPs方案提供了重要的技術思路,未來,透過生命週期分析等評估,可以更全面地比較此方法與傳統方法的優缺點,這項研究不僅展示了技術創新的可行性及永續性,也為應對MPs污染這一全球性環境挑戰提供了新的解方,未來,隨著技術的不斷完善,有望更有效地保護水生生態系統,減少MPs對環境的危害。(815字;圖1)

參考資料:

New Microcleaners Capture and Remove Microplastics From Water. Technology Networks. 2025/03/27.

Hong H, et al.(2025)Designing of Self-Dispersing Soft Dendritic Microcleaners for Microplastics Capture and Recovery. Advanced Functional Materials. https://doi.org/10.1002/adfm.202423494.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

【聲明】

1.科技產業資訊室刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多訊息,也不構成任何投資建議。

2.著作權所有,非經本網站書面授權同意不得將本文以任何形式修改、複製、儲存、傳播或轉載,本中心保留一切法律追訴權利。

|