治理跨境環境衝擊:邁向全球公域治理的政策行動

科技產業資訊室(iKnow) - 謝采燁 發佈於 2025年10月23日

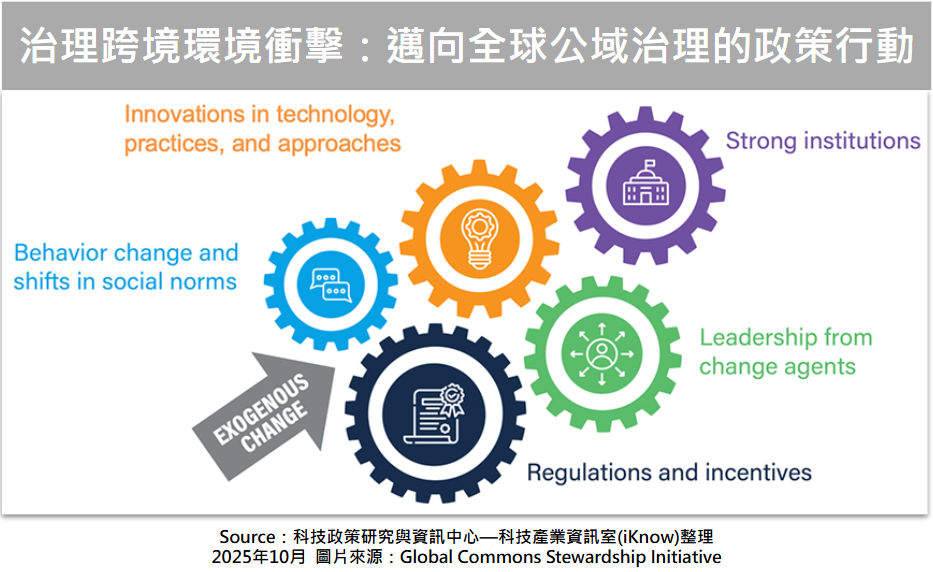

圖、治理跨境環境衝擊:邁向全球公域治理的政策行動

當前全球經濟體系未能充分反映自然資本與環境外部性的真實價值,使得人類的生產與消費模式長期超出地球可承受範圍,導致森林砍伐、氣候變遷與水資源枯竭等問題惡化。根據全球公域治理指標(GCSI),全球約有47%的森林破壞、33%的溫室氣體排放及24%的水資源壓力,源自跨國貿易等國際波及效應。由於高所得國家在全球供應鏈中扮演主要生產與消費角色,其政策與市場行為對全球公域的影響最為顯著,因此在降低環境外溢方面具有首要責任。

由東京大學未來願景研究中心全球公域中心(CGC)撰寫之《Tracking international spillovers:An overview of policy options》政策諫言報告,提出一套以國家層級政策為核心的行動架構,旨在透過制度改革與國際協作抑制環境波及效應。報告指出,要實現人類繁榮與地球安全並存,必須從經濟體制上「內部化自然資本價值」,將自然資源的使用成本納入市場價格與政策決策中,從而引導各國朝向具包容性與永續性的發展模式。

報告內提出四項主要政策可實行內容,第一,目標設定與監測方面,各國應建立包含消費導向指標的永續發展目標,將自然資本與跨境生態足跡納入統計與監測系統中。除生產端排放外,還需追蹤商品進出口過程所造成的隱含排放與資源消耗。為提升透明度與可比較性,政府應投資於數據標準化與共享框架,促進跨國合作與公民監督。

第二,公共管理層面需加強政策一致性與外溢評估,各部門在制定氣候、能源、農業與貿易政策時,應考量其對他國環境的連鎖效應。以歐盟為例,「綠色新政」的實施揭示了政策間潛在矛盾:若未協調生物能源與防止森林砍伐的政策,可能造成新的環境負擔,應建立跨部會協調機制與政策影響評估制度,以確保政府行動朝向共同的永續目標。

第三,在法規與商業標準上,應透過企業責任與供應鏈治理減少國際波及效應,歐盟企業永續盡職調查指令(CSDD)要求企業揭露整體供應鏈中的環境與人權風險,並對違規行為負責。此外,國際自願性標準如TNFD與SBTi正在推動自然資本會計與生態風險揭露,各國政府可支持這些國際標準,促進企業透明化與跨國環境責任的制度化。

第四,財政政策與資金調度扮演轉型關鍵。報告建議高所得國家運用氣候與發展融資,協助資源出口型國家推動永續經濟轉型。以「公正能源轉型夥伴計畫」(JETP)為例,先進國家可透過債務重組與融資機制支援開發中國家淘汰化石燃料,並鼓勵建立「森林與自然夥伴關係」以支持土地與生態保護。報告也呼籲發展高品質的碳與自然市場,以確保資金流向真正具環境完整性的項目。

CGC在報告最後說明,減少國際波及效應的努力不應被誤用為貿易保護主義,各國在推動環境標準時,應與貿易夥伴合作建立公平的激勵制度,使環境友善的生產方式在經濟上具有吸引力,尤其對於低收入國家,應以合作與技術支援為核心兼顧生計發展與自然保育,透過夥伴式治理與共同責任才能實現全球公域的長期穩定與再生。(1125字;圖1)

參考資料:

Tackling international spillovers: an overview of policy options. Center For Global Commons, 2023/12

Global Commons Stewardship Index 2022. SDSN, 2023

Global Commons Stewardship Initiative. Center for Global Commons

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------