圖、地緣政治下的AI新賽局

地緣政治正在重塑全球科技產業的競爭格局,美國以關稅政策、《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act, OBBBA)、《AI行動計畫》(AI Action Plan),確保關鍵技術領先地位與供應鏈安全。另一方面,歐盟則是透過《一般資料保護規章》(General Data Protection Regulation, GDPR)與《人工智慧法案》(AI Act),建立數位監管的標準,在全球數位市場掌握話語權。這兩股力量正導致全球科技版圖的碎片化,形成以國家安全及技術主權為優先的科技壁壘。各國政府意識到AI不僅是未來經濟成長的引擎,也是國力的延伸,因而紛紛傾注鉅額資源建置國家及算力中心、扶植AI國家隊,並積極投入主權大型語言模型(Sovereign LLM)的研發,避免在關鍵技術上受制於人。科技巨頭如Google、Tesla、阿里巴巴、字節跳動與新創公司如Open AI、Anthropic、DeepSeek等,也在算力、模型、人才上展開激烈的策略競逐。這不僅是基礎模型的技術競賽,也是平台生態系的卡位戰。因此,本研究將剖析在地緣政治驅動下,全球AI產業供應鏈結構、技術標準與科技治理將如何演變,從而描繪AI產業的未來版圖。

壹、沒有硝煙的戰爭

一、華盛頓效應:川普政策對全球科技產業的影響

美國總統川普於2025年1月20日上任後,在「美國優先」原則下,宣布多項政策措施為全球帶來劇烈動盪。對外實施對等關稅並啟動232條款調查,利用美國龐大市場作為籌碼,以課徵關稅為手段,要求各國降低貿易逆差。對內則推行《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act, OBBBA)與《AI行動計畫》(Winning the Race : AI Action Plan),創造一個有吸引力的產業環境,移除AI發展的障礙,建立競爭優勢。川普總統的目標不僅是透過關稅降低貿易逆差,也希望重塑全球科技版圖,確保美國的領導地位。

(一) 對外政策:關稅政策驅動高階製造業回流美國

川普總統的經貿政策並非單純的保護主義,其核心邏輯是利用對等關稅,對主要貿易夥伴課徵高額關稅,降低貿易逆差。其次,以國家安全為名,運用232條款對鋼鋁銅與車輛及其零組件課以重稅,大幅增加企業在海外生產成本。目前,「ICT和半導體」調查報告雖然尚未公布,但其意圖是讓半導體與AI伺服器等核心產業,為規避政治風險,加速在美國投資設廠。

美國正利用關稅(232條款)與重談貿易協定(如USMCA的2026年聯合審查)作為施壓籌碼,迫使各國讓步,讓製造業與工作機會回流美國。美國商務部長Howard Lutnick直言,川普總統希望汽車在美生產以保護勞工,即便這會損害加拿大和墨西哥等盟友的汽車產業利益。可以預見「川普式」的貿易政策將持續不斷,讓全球經濟籠罩在高度不確定的風險中。

美國的傳統盟友亦面臨經濟脅迫。短期內,各國被迫採取「小輸為贏」的守勢安撫,透過降低本國關稅、增加對美採購、赴美設廠等方式來緩和衝擊。然而,更深遠的影響在於,各國政府已深刻體認到過度依賴單一市場及全球化供應鏈的風險。因此,「合縱連橫」將成為必然的長期戰略。例如,歐盟執委會主席Ursula von der Leyen提議與CPTPP合作,就是希望重塑一個不受美國單邊主義綁架的全球貿易秩序。

「美國優先」政策或許能在短期內,為美國贏得製造業回流,但是長期代價卻是傷害數十年來建立的同盟信任體系。這種作法正迫使盟友們積極尋求戰略自主,建構一個更少依賴美國的國際體系。最終,這種零和賽局的終點,可能是一個更加分裂且動盪的世界;而在這樣一個碎片化的國際格局中,恐怕沒有任何一方能成為真正的贏家。

| 國家 |

汽車與零組件 |

鋼鐵銅 |

對等關稅 |

| 中國 |

55% |

50% |

55% |

| 加拿大 |

25% |

25% |

35% |

| 墨西哥 |

25% |

25% |

30% |

| 歐盟 |

15% |

50% |

15% |

| 日本 |

15% |

50% |

15% |

| 韓國 |

15% |

50% |

15% |

| 英國 |

10% |

25% |

10% |

| 其他國家 |

25% |

50% |

個別關稅 |

表1 主要國家關稅

註:美國對英國汽車進口的關稅有所調整:每年首批10萬輛進口汽車的關稅稅率為10%,超過此數量的額外進口汽車則適用25%的關稅。

資料來源:中經院彙整。

(二) 國內政策:建立產業環境、算力優勢與關鍵技術應用

川普政府對內推行《大而美法案》與《AI行動計畫》,為企業創造投資誘因,吸引產業回流美國本土,並創造有利於AI發展的技術創新環境,在美國本土形成完整產業生態系。

1.《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act, OBBBA)

川普政府推行的《大而美法案》,試圖透過鞏固算力硬體基礎、聚焦戰略性應用,以及建立公共數據以驅動長期創新等三個策略發展AI技術與應用。

在鞏固硬體基礎方面,法案利用財政激勵措施,將企業稅率調整為21%,並針對2026年前動工的半導體製造投資,提供高達35%的稅收抵減,這已成為吸引全球晶圓廠回流美國的誘因。此外,法案允許企業將軟體開發費用一次性全額抵減(無需分五年攤提),並加速生產設備的折舊,降低高科技製造與研發的成本,不僅有效鞏固美國在半導體先進製程的領導地位,也讓企業能將研發團隊設於美國,創造經濟利益。

在戰略應用方面,透過聯邦預算,將美國政府打造成AI技術的主要採購者與應用場景。在國家安全領域,預計將投入開發無人機、先進海軍系統、網路司令部能力及邊境安全技術,轉化AI為軍事與國安優勢。同時,在公共治理與民生方面,法案也推動將AI應用於提升國防部的行政效率,支持鄉村醫療的數位轉型,以解決國內的實際問題。

法案也著重維持長期的研發優勢,授權能源部主導建立國家級的數據資料庫與AI平台。透過國家AI研究資源(National Artificial Intelligence Research Resource, NAIRR)計畫,將數據、模型、算力逐步向科學界開放,以推動基礎研究的突破[1]。政府也正加速對超越摩爾定律的微電子技術及新能源技術的研發投入,確保美國在未來AI算力競賽中,能持續保有能源與核心技術的優勢。

2.《AI行動計畫》(Winning the Race : AI Action Plan)

2025年7月,川普政府正式發布《美國AI行動計畫》,計畫的核心前提是,全球AI競爭是一場零和賽局:誰能率先建立最龐大、最完整的AI生態系,誰就能主導國際標準的制定,從而獲得經濟與軍事利益。因此,聯邦政府的責任是移除所有阻礙本土企業發展的障礙,並創造產業發展的環境。

在國際上,政府需積極主導「美國AI」的全球輸出。授權商務部與國務院,聯合美國頂尖企業,向全球盟友與夥伴提供一套安全、完整的AI解決方案。這套方案不僅包括硬體、模型與軟體,也涵蓋應用程式與技術標準,試圖建立以美國為核心的全球AI技術同盟。

在國內基礎建設上,為因應AI發展對算力基礎設施的需求,白宮已下令加速資料中心與半導體晶圓廠的許可證審批流程。同時,為解決勞動力短缺問題,將啟動計畫以增加電機技師與暖通空調技術人員等技術人力的供給。

在監管與採購方面,行政部門將廢除被認為阻礙AI創新部署的聯邦法規,並直接徵求私營部門的意見,以決定哪些法規應被優先廢除。另一方面,更新政府的聯邦採購指南,明確規定聯邦政府只會向能證明其AI不受「由上而下的意識形態偏見」所影響,並確保輸出內容的客觀性的開發商採購大型語言模型。

二、布魯塞爾效應:數位監管對科技產業的影響

實體世界或許仍由美國主導,但是在數位市場上,歐盟正透過監管法規來制定全球規則。歐盟的的立法精神是以人為本,強調透過法治來保護個人權利與集體利益。任何希望進入歐洲市場的跨國企業,都必須遵守歐盟的法規,例如關於數據隱私的《一般資料保護規章》與風險監管的《人工智慧法案》。為了避免不同市場開發不同產品所帶來的高成本與複雜性,這些企業最終選擇將歐盟的標準,直接應用於全球所有業務,這就是「布魯塞爾效應」。因此,歐盟雖然不是頂尖AI技術的開發者,卻實質上掌握了全球數位市場的話語權。它正在決定全球數據如何流動、用戶權利如何保障,以及AI這類新興技術必須在何種倫理與法律框架下發展。

「布魯塞爾效應」在數位市場上的強大影響力,可以從一個有趣的公開互動得到印證。伊隆·馬斯克(Elon Musk)完成對Twitter的收購後,隨即發文「鳥兒自由了」(the bird is freed);幾小時後,歐盟執委會委員蒂埃里·布雷頓(Thierry Breton)在同一平台上回應:「在歐洲,鳥兒將按照我們的方式飛翔。」(In Europe, the bird will fly by our rules.)。這段段話不僅是機智的交鋒,也精準闡述歐盟在全球數位治理中的策略:利用龐大單一市場作為地緣政治的工具。數位監管不僅關乎人權的維護,更是大國角力的戰場。因此,即使歐盟未能培育出規模與中美匹敵的數位企業,卻成功地透過規則制定,掌握全球數位市場的話語權。從數據隱私到AI倫理,歐盟正在為全球科技產業設定標準與發展的方向。

美國的監管邏輯與歐盟截然相反,其核心是自由市場與企業自我監管。美國政府傳統上採取一種科技放任的態度,相信市場競爭和企業自身的創新是推動進步的最佳方式。過度的前期監管會扼殺創新,阻礙新技術的發展與商業化。這種寬鬆的環境,也是過去數十年來美國科技產業能夠蓬勃發展、誕生出眾多科技巨頭的重要原因。在AI領域,美國也傾向於鼓勵企業自願制定安全標準,而非由政府進行強制性立法。

中國的數位治理以國家安全與社會穩定作為最高原則,AI和數位技術是服務於國家戰略目標的工具。政府透過內容審查、數據監控、實名制等手段,進行監管。AI的發展必須在政府設定的架構下進行,任何可能威脅社會穩定或國家安全的技術應用都會受到嚴格限制。這種模式強調秩序與可控性,將技術的發展路徑掌握在國家手中。

歐盟的權利本位監管、美國傳統的市場驅動創新,以及中國的國家主導秩序這三種截然不同的監管機制,正在重塑全球數位市場的遊戲規則。跨國科技企業正面臨碎片化的全球市場,必須具備在不同監管體系下靈活運作的韌性。未來,AI技術的創新方向、應用的倫理範疇,乃至全球數位秩序的樣貌,都將被這三種監管機制的持續互動與競爭所定義。

貳、不能輸的AI賽局

一、全球科技巨頭的AI布局

(一) Tesla

伊隆·馬斯克(Elon Musk)的AI策略,是透過掌握算力與數據建立競爭優勢。在算力上,斥資打造「Colossus」超級電腦,有別於OpenAI租賃雲端算力的模式。此外,Tesla放棄成本高昂的自研AI訓練晶片Dojo,轉而將資源集中在開發專為終端應用設計的AI推論晶片AI5與AI6,以加速自動駕駛與人形機器人兩大核心應用落地。在晶片製造上,特斯拉選擇了「雙代工」模式:AI5晶片由台積電量產,初期雖在台灣生產,但已規劃陸續轉移至亞利桑那州廠;AI6晶片則委由三星的德州廠製造,並簽訂長達八年的合作協議。這個佈局不僅有效分散對單一供應商的依賴,更是對川普總統「美國製造」政策的直接回應[2]。

在數據上,利用X平台的全球即時文本資料來訓練Grok模型,不僅減少向Scale AI等數據供應商支付高昂授權費用,也提升模型訓練的成本效益。此外,遍布全球的特斯拉車隊所回傳的巨量真實駕駛影像,則為全自動輔助駕駛的視覺模型,提供專有訓練數據。

馬斯克在實體AI布局上,可能是所有科技大廠最完整的,從馳騁道路的自動駕駛、走入家庭的人形機器人,到植入人體的腦機介面。其技術核心,是開發一個單一的純視覺通用模型,進行端到端的訓練。此策略的目標是創造一種可高度擴展的通用智慧,讓視覺感知模型無縫轉移於自動駕駛與人形機器人之間,徹底顛覆傳統機器人依賴複雜程式編碼的開發模式。根據規劃,Optimus預計在2026年投入量產,應用場景將從工業製造延伸至家庭服務,目標是徹底改變全球的勞動市場結構。然而,Optimus的量產時程也受到地緣政治的影響,為了反制川普政府的關稅政策,中國政府在2025年起對對稀土實施出口管制。由於中國掌握的關鍵礦物對半導體、機器人、無人載具等重要邊緣AI裝置的製造至關重要,使其量產時程充滿高度的不確定性。此外,Neuralink是透過「腦機介面」技術,將硬幣大小的N1晶片植入重度身障患者腦中,使患者能透過意念直接操控電腦,最終願景是達到人機融合的境界。在SpaceX或星鏈等業務上,馬斯克表示,目前尚未大量導入AI,因為還未看到明確的應用價值[3]。

圖1 Elon Musk AI策略布局

資料來源:中經院,2025,地緣政治下的科技競逐與國際板塊和網絡-高階半導體製程與AI應用。

(二) Google

Google在2014年併購英國AI新創公司DeepMind,是最早布局AI的科技公司,2017年Google Brain團隊發表奠定生成式AI基礎的「Transformer」架構。團隊首席科學家Geoffrey Hinton在2024年榮獲諾貝爾物理學獎,也印證Google在AI基礎研究領域的深厚實力。Google的AI策略,是建立一個從基礎研究到終端應用、軟硬體高度整合的生態系。

在AI基礎設施上,Google透過自研晶片,提高硬體自主的比率與軟硬體整合。在雲端,專為神經網路設計的TPU系列晶片,改善模型訓練效率並降低算力成本;在終端,搭載於Pixel手機的Tensor晶片,則將AI算力從雲端延伸至邊緣裝置。自研晶片不僅可以降低對晶片廠的依賴,也能根據Google演算法的特性,發展最適合的硬體架構。

Google的優勢是既有數十億用戶,包含搜尋引擎、YouTube、Gmail與地圖等平台,不僅為AI模型提供即時且大量的獨家訓練數據,也成為將AI技術推向廣大用戶的關鍵入口。AI提升了既有服務的用戶體驗,吸引更多人使用,進而產生更豐富的數據,使AI模型持續進化。

在模型開發上,Google採取了通用與專用並行,佈局在科技巨頭中最為完整。以Gemini為代表的通用多模態模型,能夠同步處理文字、圖像等多種資訊,目前已整合至Google搜尋等核心產品,並透過API服務支援開發者社群。而在特定領域,以AlphaFold(生物)、WeatherNext(氣候)為代表的科學模型,則專注於解決複雜的科學難題,為AI開創全新的應用領域。

Google透過搭載Gemini Nano模型的Pixel手機,推動個人裝置的AI(On-device AI)普及,讓AI成為每個人的日常工具。子公司Waymo發展自動駕駛技術,佈局未來的移動出行市場。

圖2 Google AI策略布局

資料來源:中經院,2025,地緣政治下的科技競逐與國際板塊和網絡-高階半導體製程與AI應用。

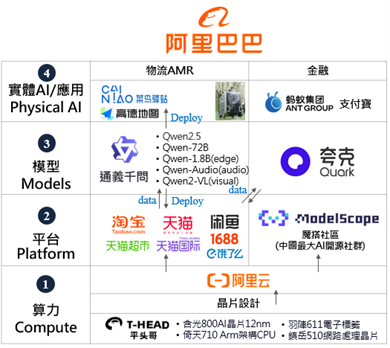

(三) 阿里巴巴

阿里巴巴計畫在未來三年內投入3,800億人民幣建設雲端與AI基礎設施,其規模超過集團過去十年的資本支出總和。集團由「平頭哥」半導體負責晶片設計,NPU晶片「含光800」,已經在電商平台的業務中大規模部署以降低推理成本,CPU「倚天710」也應用在中國市占率最高的「阿里雲」數據中心[4]。

在AI模型方面,阿里巴巴採取市場區隔策略,針對企業客戶,「通義千問」(Qwen)已開始與企業合作,例如與BMW合作開發車載語音助理。此外,阿里透過「魔搭」(ModelScope)社群開源多版本模型,以擴大開發者生態的影響力。在消費者端,利用「夸克」在搜尋引擎和瀏覽器領域累積的2億用戶基礎,特別是高比率的年輕用戶,將搜尋引擎轉型為AI助理平台,直接承接用戶的日常查詢需求,使其成為中國用戶量最大的AI應用之一。

達摩院的AI系統能精準預測商品銷量與地理分佈,讓商家得以提前備貨,大幅縮短配送時間。系統也會分析用戶在淘寶和天貓等多個平台上的行為,整合點擊、購買、加入購物車和搜尋查詢等數據。其中一個獨特的功能是利用AI進行受眾細分(audience segmentation),並根據季節性趨勢或本地市場產生客製化推薦內容。例如,在「雙11」大型促銷活動期間,AI會優先突顯最有可能被購買的商品。

物流部門「菜鳥驛站」根據AI預測,進行智慧分倉與備貨,並由倉庫內數千台自主移動機器人完成分揀搬運,AI模型也為貨車和末端配送人員規劃運輸路線。在雙11購物節時,阿里雲的「天巡」AI監控系統,能夠預測軟硬體故障並提前進行干預,確保在每秒超過58萬筆訂單的流量下,系統依然穩定。在提升消費者體驗上,「阿里小蜜」AI客服處理大多數的用戶查詢,而24小時不間斷的虛擬AI主播則成為直播帶貨的新模式。

在金融支付上,螞蟻金服的「AlphaRisk」風控模型,可以進行即時詐欺偵測、信用評估與小微企業信貸授信。AlphaRisk能夠在用戶進行支付的0.1秒內完成風險預警、檢測、管控,將資損率控制在在千萬分之一以下,低於行業平均標準[5]。「芝麻信用」利用AI分析用戶的履約歷史、行為偏好、人脈關係等數據,動態評估個人信用,應用於免押金租借、先享後付等[6]。在小微企業貸款上,因為缺乏抵押物和完整財報,傳統銀行難以服務小微企業。螞蟻金服的「網商銀行」利用AI分析小商家的交易、供應鏈關係等數據,建立純信用的數位信貸審查系統,提供貸款服務。

圖3 阿里巴巴AI策略布局

資料來源:中經院,2025,地緣政治下的科技競逐與國際板塊和網絡-高階半導體製程與AI應用。

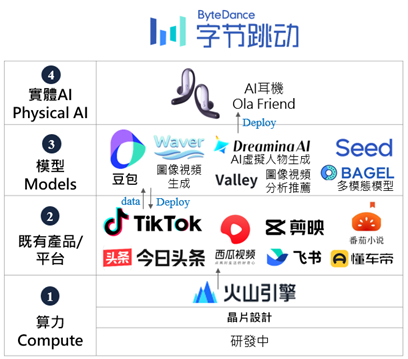

(四) 字節跳動

中國社交媒體巨頭字節跳動,其核心技術是「推薦演算法」,能精準分析用戶的觀看時長、完播率乃至滑動速度等行為,推播個人化內容,成功地將用戶的注意力留在平台上。旗下TikTok、今日頭條等應用所構成的生態系,提供了數據來源與流量。因此,字節跳動推出的AI模型「豆包」,才能在短時間內吸引1.26億用戶。另一方面,字節跳動的「火山引擎」已是中國第三大AI雲端服務商,更計畫在2026年量產自研AI晶片,建立自主算力。在終端佈局上,公司計畫將「豆包」模型整合進AI耳機「Ola Friend」,切入個人AI助理的消費市場,將AI布局從雲端延伸至終端。

美國於2024年通過的《保護美國人免受外國對手控制應用程式侵害法案》明令要求TikTok必須剝離出售,否則將面臨禁令。然而,中國政府在2020年《中華人民共和國技術進出口管理條例》中,已將「基於數據分析的個性化資訊推薦服務技術」納入出口限制項目。在川普總統第四次延後禁令後,目前白宮宣布與字節跳動達成協議,新公司將由美國投資人持有多数股權,董事會會由具備國家安全與網路安全專業背景的人士組成,並負責在美國的營運[7]。字節跳動的持股比例將低於20%,在設有七個席次的董事會中僅能指派一名董事,且被排除在公司的安全委員會之外。協議將演算法、程式碼及內容審核決策的運作,置於新的合資公司之控制下。所有美國用戶數據將被儲存在甲骨文於美國境內營運的雲端環境中。此外,協議也要求對軟體更新、演算法及數據流的監控機制,並明定所有運用美國用戶數據的推薦模型與演算法,都必須在美國可信賴安全夥伴的監督下進行「重新訓練」確保美國用戶所接觸的內容免受不當操控。

這項協議的重點是字節跳動並不會將在中國開發、訓練成熟的原始推薦演算法的原始碼或智慧財產權直接出售或轉讓給美國公司。為了滿足美方對國家安全的要求,新的美國合資公司將在甲骨文的監督下,在美國境內重新訓練演算法。所以這是一個降規版的美國本土模型,最終推薦邏輯和內容生態將會跟其他地區的TikTok產生差異。但可以在不違反中國出口禁令的前提下,滿足美國對於數據主權和演算法控制權的要求。

對字節跳動而言,這是一場代價沉重卻又別無選擇的妥協。公司雖然失去美國市場的直接控制權和核心演算法的主導權,但成功避免被徹底驅逐出場。透過成立新公司,字節跳動能透過持股分享未來利益。對美國政府而言,TikTok協議開創全新的監管模式:強制本土化重組。透過政府壓力,迫使被視為有國安風險的外國科技企業剝離其本地業務,並與本土的「可信任技術夥伴」結合,最終成立一家數據與演算法完全本地化、且可被嚴格監管的新公司。這個模式未來可能被應用於應對其他來自外國的應用程式、雲端服務、硬體設備。

圖4 字節跳動AI策略布局

資料來源:中經院,2025,地緣政治下的科技競逐與國際板塊和網絡-高階半導體製程與AI應用。

二、新創企業的技術利基

(一) 美國AI新創

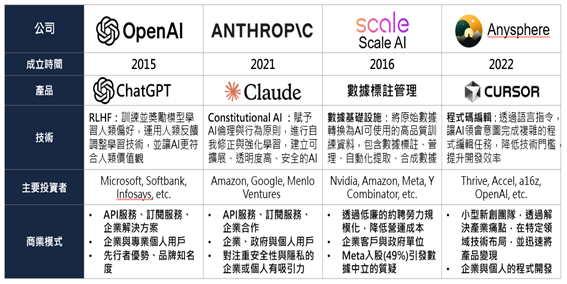

美國AI新創大致可以分為兩類:一是資本與技術密集、進入門檻極高的基礎模型研發,以OpenAI和Anthropic為代表;二是專注於特定領域的AI創新應用,如Scale AI與Anysphere。

OpenAI作為領頭羊, ChatGPT與人類回饋強化學習技術(Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF)已成為行業標準,並在微軟等巨頭的支持下,透過API服務和企業解決方案迅速建立市場領導地位。由前OpenAI成員創立的Anthropic則選擇了差異化路線, Claude模型和憲法式AI技術(Constitutional AI),因強調可擴展、安全性與透明度,吸引Amazon、Google這類重視企業級安全與隱私的投資者,形成了兩強對峙的局面。

另一方面, Scale AI為產業提供模型訓練所必需的數據,將原始、雜亂的數據,轉化為結構化資料,包含數據標註、數據管理、模型評估、合成數據生成等,以降低模型訓練的成本。2025年6月Meta以14.3億美元收購Scale AI 49%的股權,創辦人Alexandr Wang宣布將離開Scale AI,轉而領導Meta新成立的超級智慧實驗室,這項併購同時也引發對Scale AI數據中立性的質疑。對於OpenAI、Google等Meta的直接競爭對手而言,將訓練數據交給一個由競爭對手部分擁有的供應商處理,是商業上難以承受的風險。如何向市場證明獨立性並留住重要客戶,已成為Scale AI當前最主要的課題。

Anysphere的商業模式是利用現有的API與開源模型,精準切入特定行業的痛點。其產品Cursor透過自然語言指令直接生成程式碼,大幅降低了軟體開發的技術門檻,讓團隊能以小規模快速驗證市場需求,並將產品商業化。這種商業模式的優勢是產品變現的效率,不需要漫長的研發投入。

表2 美國新創企業

資料來源:中經院,2025,地緣政治下的科技競逐與國際板塊和網絡-高階半導體製程與AI應用。

(二) 中國AI新創

2010至2015年間,以商湯、曠視、依圖、雲從為代表的AI四小龍,核心技術是電腦視覺,主要商業模式是為政府和大型企業提供人臉與物體識別的安防監控解決方案。但是高度客製化的政府專案難以規模化複製,導致研發與交付成本居高不下,四家企業長期處於鉅額虧損狀態。因其技術應用涉及人權爭議,它們先後被美國列入「實體清單」,難以拓展海外市場。2019年後,以智譜AI、百川智能、月之暗面、零一萬物、MiniMax等「AI六小虎」為代表,技術轉向大語言模型,這些新創公司的創始人多來自頂尖學府或中美科技巨頭,清華大學spin-off的智譜AI,以及由搜狗創始人王小川創立的百川智能,都帶有國家隊色彩,並接受國有資本的投資。

今年初DeepSeek崛起對中國AI產業產生重大影響,以媲美Open AI性能的開源模型,推出比市場價格更低的API服務,直接衝擊科技巨頭的商業模式,迫使百度(文心一言)、阿里雲(通義千問)、騰訊(混元)跟進,將旗艦大模型API價格降至「地板價」,整個行業的利潤空間被極度壓縮。對於AI六小虎而言,他們無法在通用模型的價格戰中與雲端大廠抗衡,因此被迫宣布轉型:除智譜AI等少數有國家支持的企業外,多數公司已放棄開發預訓練大語言模型,轉向開發更具商業價值的垂直領域模型如醫療。

另一方面,由於地緣政治壓力、美國對中國AI領域的投資禁令、高階AI晶片(如NVIDIA H100/H800系列)的出口管制,使得在中國境內獲取先進硬體資源變得極為困難。加上國內市場極度激烈的競爭,越來越多的AI創業者,選擇離開中國,將新加坡作為新的發展基地。新加坡不僅是全球金融與人才中心,其相對中立的政治地位也使其成為一個能同時連結東西方資本、人才與市場的理想橋樑,為這些尋求更廣闊發展空間的AI新創提供穩定的發展環境。

表3 中國新創企業

資料來源:中經院,2025,地緣政治下的科技競逐與國際板塊和網絡-高階半導體製程與AI應用。

參、地緣政治如何重塑AI產業

一、建立技術優勢與AI治理架構掌握話語權

美國、歐盟與中國為了掌握AI的主導權,正從硬體到應用,採取各自獨特的策略,以制衡對手、創造優勢,並根據其核心價值觀來定義數位世界的規則。

美國的策略核心是「技術圍堵」。 在算力上透過嚴格限制先進半導體晶片與EUV曝光機對中國的出口,有效延緩競爭對手在高階算力上的發展進程。在監管方面,美國雖未制定AI專法,但利用既有的法律體系(如FTC、FDA),試圖在鼓勵創新與保護使用者權利之間取得平衡。在平台與應用上,根據《保護美國人免受外國對手控制應用程式侵害法案》,加強對社群媒體等數位平台的管理,以防止中國等對手透過這些管道,大規模收集美國民眾的敏感數據,並要求被視為威脅的特定平台如TikTok必須剝離出售。

歐盟則選擇了一條截然不同的賽道。不直接與中美在技術或市場規模上競爭,而是透過全面的立法(如AI法案與GDPR)來建立一個以人為本、依風險分級的數位監管框架。這種看似為產業發展帶來限制的嚴格監管,卻意外地創造出一種獨特的競爭優勢,就是「布魯塞爾效應」。歐盟正試圖將其價值觀轉化為全球數位標準,以規則掌握AI產業的話語權。

中國的策略聚焦在「自主可控」。為應對美國的技術封鎖,中國正傾全國之力,透過「新型舉國體制」來加速國產晶片的替代與半導體產業的發展。在模型與平台層面,政府則透過嚴格的備案制度、內容審查與數據本地化規定,將AI的發展牢牢置於國家安全與社會穩定的掌控之下,建立一個與外部世界區隔的數位生態系。

美國、歐盟、中國正將全球AI帶向一個日益分化的未來:美國試圖掌控硬體,歐盟致力於制定倫理與法治的遊戲規則,而中國在建立一個數據與內容皆可控的數位圍牆。這場AI賽局正重塑全球的科技版圖與數位市場。

表4 美國、歐盟與中國的AI策略

資料來源:中經院,2025,地緣政治下的科技競逐與國際板塊和網絡-高階半導體製程與AI應用。

二、地緣政治對AI產業影響預判-系統性脫鉤

當美國、歐盟與中國這三股力量持續碰撞,最終會將全球AI產業帶向何方?問題不再是全球AI產業是否會分裂,而是如何分裂。一場系統性的脫鉤正在發生,未來將是幾個由不同規則、供應鏈與價值觀所主導的科技陣營,這是技術與數位服務的分流。

美國持續擴大「硬體脫鉤」範圍。自2025年川普政府上任以來,其策略是從算力劃出技術出口的紅線,迫使全球供應鏈不得不選邊站。然而,在AI產業中,僅限制硬體算力並不足以維持長期優勢。可以預見,出口管制的範圍將會擴大,從晶片延伸至特定的軟體技術,例如限制或關閉特定國家開發者的API存取權限。甚至,目前作為全球技術開發者烏托邦的開源模型與社群,未來也極有可能被視為具有潛在軍事用途的技術,而被納入出口管制的範疇。

歐盟則透過規則制定,讓所有想進入市場的玩家,都必須依循其設定的規則進行自我調整。Apple已針對歐盟地區設定了不同的使用規則,允許歐洲的iPhone用戶將數據轉移至Android系統。這正是數位服務因法規而產生分流與區域化的案例,一個以價值觀為界線的數位歐洲正在形成。

然而,中國在這場賽局中並非毫無籌碼。一方面,北京可以利用在全球關鍵礦物供應鏈中的主導地位,反向制衡美國在人形機器人等實體AI領域的發展。另一方面,來自美國的算力限制,反而成為催生其內部技術創新。中國企業正被迫鑽研更高效的模型架構(如MoE)與演算法優化(如蒸餾技術),學習如何用更少的資源達到更高的性能。這種學習曲線,未來也可能延伸到其他技術領域。只是,中國數據與全球市場的隔絕,同時衍生出一個問題:中國AI演算法迥異於世界的認知框架與價值體系。因此,當這些中國製的語言模型帶著獨特的思維模式走向全球時,全球用戶是否能夠接受,這將決定中國AI能否真正跨越這道無形的圍牆。

表5 地緣政治對美國、歐盟與中國的AI產業影響預判

資料來源:中經院,2025,地緣政治下的科技競逐與國際板塊和網絡-高階半導體製程與AI應用。

肆、建議

1. AI算力:低功耗AI邊緣運算晶片與專用AI晶片研發

邊緣AI裝置的瓶頸是電池續航力,應聚焦不同AI裝置(如AR眼鏡、AI Pin、智慧耳機)的超低功耗NPU研發。例如,AR/VR眼鏡最耗電的部分是即時定位與手勢/眼球追蹤,開發專門處理空間運算的超低功耗晶片,解決目前AR/VR裝置笨重、續航短的問題。此外,應發展專用AI晶片,例如用於醫療影像判讀的感測晶片,這種晶片需要將類比的感測器訊號與數位的AI運算整合在同一顆晶片上,這正是台灣IC設計公司擅長的領域。

2. AI應用:利用製造優勢布局特定實體AI領域,結合專用演算法,聚焦利基市場

相較美中科技巨頭所投入的資本,我國在大語言模型難以與之競爭,應專注在台灣具備優勢的垂直領域發展,開發AI穿戴裝置。例如,結合台灣在製造業的優勢與完整健保數據庫,開發高齡照護的健康監測系統。透過多種醫療級AI穿戴裝置如智慧手環、貼片、感測器收集資料,上傳至雲端平台後可以提供主動預警服務,當長輩夜間起床次數增加,可自動通知子女;偵測到心跳異常,平台可協助預約回診,並將資料傳給醫師。

3. AI數據:兼顧技術創新與數據合法性,推動法律與科技跨領域科研計畫

為因應生成式AI對現行智慧財產權的挑戰,建議支持前瞻性的跨領域研究,深入探討AI訓練過程中的資料使用合理邊界,並釐清人類創意與AI生成產出之間的著作權歸屬要件。此外,鼓勵研發可信賴AI的相關技術,例如強化內容溯源與IP保護機制,以提升整體的透明度與可究責性,建立兼顧技術創新與創意保護的AI治理框架,促進產業發展。(10822字;圖4; 表5)

參考資料: